ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防について

日本では、毎年約11,000人の女性が子宮頸がんになり、毎年約2,900人の女性が亡くなっています。

子宮頸がんは、ウイルスの感染がきっかけでおこるがんで、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因と考えられています。このウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスで、感染してもほとんどの人は自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチンがHPVワクチンです。

HPVワクチンの定期接種に関するリーフレット等をよく読み、ワクチンの効果とリスクについて十分ご理解をいただいた上で、接種をご検討ください。

定期接種について

厚生労働省ホームページに、HPVワクチンに関する情報やQ&A等が掲載されていますので、あわせてご確認ください。

対象者

小学校6年生~高校1年生相当の年齢にある女子

(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間)

壱岐市では、標準的な接種期間である中学1年生(13歳となる日の属する年度)に個別通知をお送りしています。

ワクチンの種類

ワクチンは「サーバリックス/ 2価」と「ガーダシル /4価」と「シルガード9 /9価」の3種類があります。

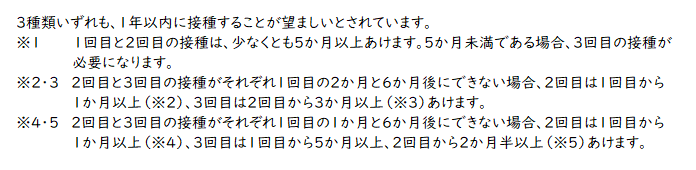

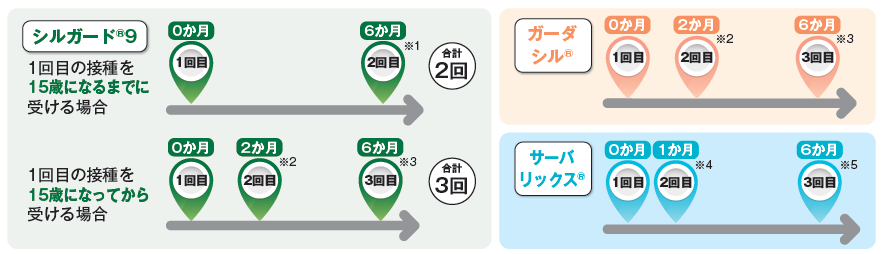

接種スケジュール

接種医療機関

HPVワクチンは、市内7医療機関で接種を受けることができます。

詳細は「HPVワクチン接種医療機関一覧(PDFファイル:183.2KB)」をご確認ください。

(注意)

- 事前に電話でお問い合わせのうえ、接種の予約をしてください。

- 問い合わせ時間等に指定がある医療機関もあります。

休日(7~9月の日曜・祝日)におけるワクチン接種について

7月から9月までの休日におけるHPVワクチン接種対応医療機関については、

「休日(7月~9月の日曜・祝日)におけるHPVワクチン接種医療機関一覧(PDFファイル:113.7KB)」をご確認ください。

キャッチアップ接種について

HPVワクチンの定期接種の機会を逃した方に接種の機会をご提供します。

対象者は次の2つを満たす方となります。

1.1997年(平成9年)4月2日~2008年(平成20年)4月1日生まれの女性

2.過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方

★詳しくはヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種にかかるキャッチアップ接種についてをご覧ください。

ワクチンの効果とリスクについて

予防接種には、ワクチンを受けることで得られる「効果」と、ワクチンを受けたことで様々な症状が起こる可能性のある「リスク」があります。

HPVワクチンの効果

- HPVの中には子宮頸がんを起こしやすい種類のものがあります。

- HPVワクチンは、この中の一部の感染を防ぐことができます。

- サーバリックス(2価)およびガーダシル(4価)は、子宮けいがんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70パーセントを防ぎます。

- シルガード9は、HPV16型と18型に加え、他の5種類のHPVの感染も防ぐため、子宮けいがんの原因の80~90%を防ぎます

HPVワクチンのリスク

他のワクチンにおいても、接種を受けた部位の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがありますが、HPVワクチンは「筋肉注射」という方法の注射で、インフルエンザの予防接種等と比べて、痛みが強いと感じる方もいます。

その他にも、

- ワクチンの接種を受けた後に、まれですが、重い症状が起こることがあります。

- また、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動といった多様な症状が報告されています。

- ワクチンが原因となったものかどうかわからないものを含めて、接種後に重篤な症状として報告があったのは、ワクチンを受けた1万人あたり約6人です。

ワクチン接種後に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。

詳しくは、添付のリーフレットをご確認ください。

ワクチンを受けた後は…

ワクチンを受けた後は、体調に変化がないか、十分に注意してください。

接種後の詳しい注意点は、次のリーフレットをご確認ください。

(画像をクリックするとリーフレットが表示されます)

相談先

接種後に気になる症状が出たときは、接種を受けた医療機関や周りの大人、もしくは下記相談先にご相談してください。

長崎県医療政策課

- 電話番号:095-895-2466

厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」

HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

- 電話番号:050-3818-2242

- 受付時間:平日 午前9時~午後5時(土日・祝日、年末年始は除く)

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの、なくすことができないことから救済制度が設けられています。

HPVワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは、「予防接種健康被害救済制度/壱岐市」をご覧ください。

また、ご不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

健康増進課

〒811-5392

壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階

電話番号:0920-45-1114 ファックス:0920-45-0996

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年07月22日